Глеб Глонти и Влад Добровольский: «Звуковое искусство требует от слушателя вовлеченной работы и гибкости восприятия»

Недавно в Московском музее современного искусства открылась выставка «Умный дом. Звуковое искусство в пространстве музея» — проект на стыке науки и искусства, в рамках которого объектом исследования художников становятся технологии. Экспозиция объединяет звуковые работы с инсталляциями, киберорганическими скульптурами, живописью и графикой, формируя насыщенное смыслами и интерпретациями междисциплинарное пространство. Редакция Design Mate поговорила с куратором выставки Глебом Глонти и художником Владом Добровольским о том, как современные технологии выступают соавторами произведений искусства, в чем особенности восприятия саунд-арта и как это направление будет развиваться в ближайшем будущем.

Глеб Глонти звуковой художник, исследователь звука, куратор, основатель звуковой лаборатории и агентства культурных инициатив kotä

Влад Добровольский звуковой художник

Чем, на ваш взгляд, звуковое искусство отличается от других направлений с точки зрения его восприятия? Как вы работаете с восприятием зрителя-слушателя, особенно в музейном пространстве, где обычно доминирует визуальный опыт?

Как и любое другое искусство, оно требует вовлеченной работы с произведениями, что включает различные формы анализа. Звуковое произведение достаточно четко обозначает временные границы опыта, тогда как время восприятия визуального искусства устанавливается смотрящим. В звуковом опыте существует длительность произведения, или наоборот, его вневременность — когда произведение зацикливается и звучит без начала и конца. Это требует от зрителя еще большего внимания.

Звуковое искусство отличается от визуальных форм тем, что изначально обращается к публике с просьбой воспринимать мир децентрировано. Оно предполагает вовлеченное, но не сфокусированное внимание. В данном случае я говорю не о медленном анализе, а о более широком и свободном типе восприятия, поскольку слух невозможно «закрыть». Он остается активным всегда и направляется сразу во все стороны пространства. В отличие от зрения, которое стремится изолировать объект и сосредоточиться на нем, слух постоянно погружен в окружающее и удерживает контакт со всей звуковой средой.При этом слушатель сам создает смысл. Любой привнесенный звук существует только в отношении к пространству, к телу слушающего и к другим звукам вокруг. Поэтому слушатель вынужден замечать связи между элементами и наблюдать, как они взаимодействуют со средой. Я убежден, что звуковое искусство возникает как живой процесс. Оно требует от слушателя гибкости восприятия, способности следить за изменениями и реагировать на них, а не искать стабильную форму.

Насколько широко звуковое искусство представлено в России? Каких заметных авторов и проекты вы можете выделить в этом поле?

Сейчас звуковое искусство обращает на себя все больше внимания, и это прекрасно. Это направление все еще формирует своего зрителя, но сейчас это поле возделывает большое количество институций и персоналий. Это и музыкальные издательства, которые выпускают подобное искусство. Причем оно может жить не только в музейном пространстве, но и у вас дома. Это сообщества, самоорганизации, лейблы, пространства, энтузиасты, которые осмысляют и производят звуковые формы.

«Мебиус», Колейчук Вячеслав Фомич, 1993

«Призрачное присутствие», Екатерина Баженова-Ямасаки, 2025

Если выделять конкретных героев, то это, безусловно, участники нашей выставки — Влад Добровольский, коллектив Тоншум, Роман Головко и его издательство WLFFFLW Records. Наше издательство и звуковая лаборатория kotä, резиденты которой как раз и составили костяк этой выставки. Еще есть сообщество Soundartists, которое сейчас развивает Виталина Стрекалова, инициативы ЦЭАМ на базе Московской консерватории и многие другие.

Сфера звукового искусства в России не так явно структурирована, как традиционная живопись или скульптура. Многие деятели, которые активно работают со звуком как с художественной средой, могут быть классифицированы как медиахудожники, технологические художники или экспериментальные и даже эмбиент-музыканты. Наиболее интересным явлением в последние несколько лет, на мой взгляд, является рождение новых сообществ исследователей и связанных со звуком образовательных инициатив, с поддержкой в лице крупных институций. Очень радостно видеть, как появляются художники и кураторы с очень живым, осознанным подходом.

Когда звук становится искусством? Есть ли для вас разница между повседневным звучанием и художественным жестом?

Очень хорошо высказался по этому поводу российский композитор Дмитрий Курляндский. Не буду цитировать дословно, но его мысль примерно такая: восприятие — это единственное, что делает происходящее вокруг художественным жестом.

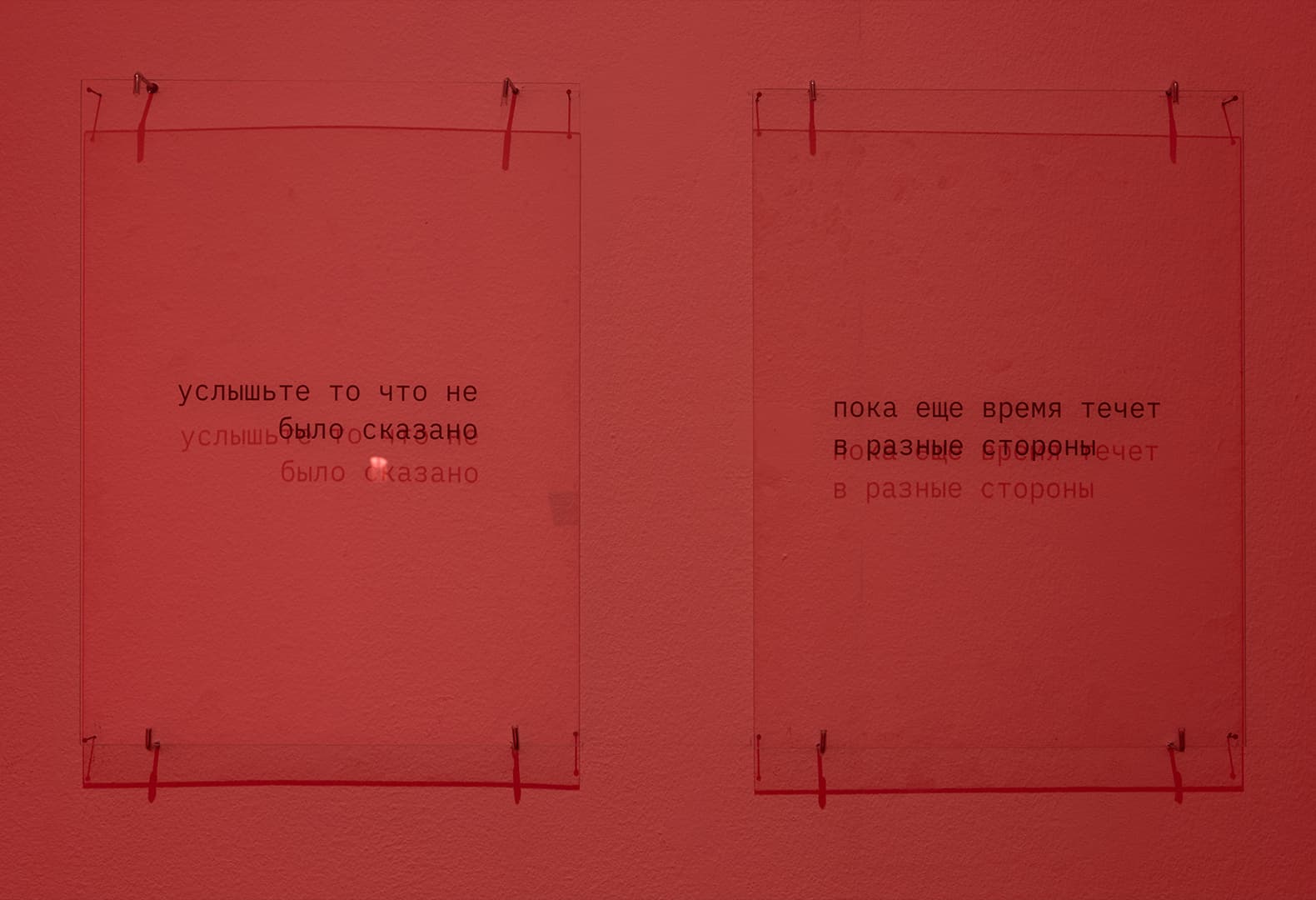

«Производство времени», margaritki, 2025

В этом контексте звук получает статус искусства не потому, что он привлекателен или необычен. Метка выдается в тот момент, когда он осознается как событие. Событие раскрывается через предмет, теряющий ценность как объект, созданный автором, — и превращающийся в событие, которое изменяет восприятие пространства, времени и самого слушателя. В этом смысле искусство звука напоминает режим слушания. Когда ты позволяешь себе слышать не только то, что звучит, но и как и почему оно звучит здесь и сейчас.

Именно тогда звук становится феноменом искусства.

Глеб, как и ваши предыдущие проекты с ММОМА, новая выставка объединяет саунд-арт с музыкой, новыми медиа и другими направлениями современного искусства. Почему вам важен этот междисциплинарный диалог и чем он ценен для зрителя?

Междисциплинарность — достаточно органичная вещь в культуре. Многие формы искусства тяготеют к междисциплинарности, к инклюзии, если хотите. Такие привычные вещи, как опера, балет, кино — это синтез искусств. Я считаю, что именно культура продемонстрировала эффективность междисциплинарного подхода, и теперь мы видим его проявления в бизнесе и других сферах. Над современными технологическими проектами, такими как, например, ARBOR.Silva, все чаще работает видимая команда разных специалистов. Это важная вещь, которая отличает пространство культуры и оказывает непосредственное влияние на зрителя как в художественном, так и в социальном плане.

Экспозиция выставки «Умный дом. Звуковое искусство в пространстве музея»

Расскажите, как родилась идея выставки? Почему объектом вашего исследования стал именно умный дом?

Умный дом в его привычном понимании не является объектом исследования выставки. Скорее, им становятся процессы, которые могут быть выстроены в таком пространстве, которое можно было бы, исходя из нашего культурного кода, назвать «умным», со всем многообразием подхода к этому значению. Сам музей тоже в каком-то роде можно назвать умным домом, так же, как и старинный особняк, в котором он располагается. Хочется верить, что и вся территория культуры является примером умного пространства. Таким образом нам «в наследство» уже достался фрактал из различных «умных домов», с которым мы и работали.

Многие работы созданы с помощью современных технологий — искусственного интеллекта, биосенсоров и нейросетевых алгоритмов. Где в этом контексте проходит граница между вспомогательным инструментом и соавтором?

Баланс возникает в тот момент, когда технология перестает оставаться простым средством и начинает участвовать в творческом выборе, формировании формы и принятии решений, которые напрямую влияют на результат. Если художник задает алгоритм, но оставляет под человеческим контролем структуру, время, чувствительность и материал, технология продолжает выполнять роль инструмента. Однако как только часть процесса оказывается «отпущенной», инструмент начинает действовать как соавтор.Иными словами, когда работа строится так, что искусственный интеллект лишь фильтрует или изменяет заранее записанные звуки в зависимости от параметров, установленных человеком, технология остается вспомогательным средством. Но если биосенсор считывает пульс или движение зрителей, а звук реагирует на эти данные, изменяя тембр и модуляцию в реальном времени, тогда алгоритм уже становится участником действия. А когда художник определяет только обучающие данные, архитектуру и критерии отбора, а нейросеть сама «сочиняет» произведение, именно тогда можно говорить о границе соавторства.

Экспозиция выставки «Умный дом. Звуковое искусство в пространстве музея»

Влад, ваша инсталляция «Эхо Дао» соединяет тексты древнего трактата и нейросетевые алгоритмы. Как конкретно в этой работе проявляется взаимодействие машины и человека?

Я сознательно не хочу подробно описывать работу. Пусть слушатель сам войдет в зал, послушает и получит собственное представление о том, что происходит внутри. Я могу лишь рассказать, как эта работа появилась. Когда мы внимательно смотрим на мир, то начинаем замечать в себе и окружающих попытки разобраться с проблемой бытия. На протяжении тысячелетий человечество возвращается к одному и тому же вопросу — почему мы все время путаемся и каким образом можем жить немного лучше. Учение Лао-Цзы, при всей своей туманности, постепенно выстраивается вокруг простых наблюдений. Оно показывает, что человеческое страдание и несовершенство встроены в нашу природу и тесно связаны с тем, что делает нас самими собой. Мы умеем говорить, думать, планировать и строить сложные отношения, но именно эти способности нередко приводят к внутренним противоречиям. В какой-то момент, когда я перечитывал тексты времен династии Тан, у меня возник вопрос, можно ли попытаться породить подобную мудрость сегодня, используя нейросети. Из этого размышления вырос эксперимент. Вместе с машиной мы создали около ста текстов в разных стилях, после чего я выбрал тридцать и озвучил их при помощи клона голоса в программе ElevenLabs. В проекте «Эхо Дао» человек и алгоритм начинают отражать друг друга. Когда я слушаю, как нейросеть интерпретирует древние тексты, я улавливаю не столько ее голос, сколько собственные искажения, сомнения и привычки мышления. В этом взаимодействии постепенно рождаются смыслы.

Для меня это опыт работы с технологиями и способ прочувствовать, как возникает совместное размышление, когда человек и машина прокладывают общий путь.

Что для вас звук? Как вы видите его роль в архитектуре и городской среде — может ли звуковая культура влиять на то, как мы проектируем и воспринимаем пространство?

Безусловно, может. Мне интересно размышлять о звуке в духе японского исполнителя kankyō ongaku и воспринимать его как объект или как пейзаж, который способен свободно существовать в окружении. Звуковая композиция в этом смысле не стремится доминировать, а ищет баланс между тем, что вычленяется как фигура, и тем, что остается фоном или пустотой. Внимание слушателя при этом естественно перемещается между ними, создавая ощущение дыхания пространства.

«Реверсивная гетеротопия», Роман Головко, 2022–2025

«Громкая неподвижность», Екатерина Баженова-Ямасаки, 2025

В своих работах я стараюсь напоминать о необходимости «дизайна тишины» и о создании таких звуков, которые не разрушают среду, а впитываются в нее и при этом дают человеку точку опоры для восприятия. Современные когнитивные науки и психоакустика уже описали и объяснили механизмы, через которые слушатель различает фигуру и фон, группирует звуки по времени, частоте или пропорции. Эти процессы позволяют понять, почему художественные приемы, основанные на едва заметных изменениях или на длительных звуковых линиях в насыщенном фоне, действительно оказывают воздействие на уровне восприятия.

Это хороший вопрос, но на него ответили еще в 70-е годы прошлого века. Сегодня же разбираются более конкретные аспекты, связанные с конструированием звуковой среды и методологиями замеров ее воздействия, а не только контроль звукового давления. Значительный вклад в их изучение вносят звуковые художники и исследователи звука, которые практическими методами на территории искусства подтверждают существующие и формируют новые тезисы о взаимодействии звука и человека.

Сегодня ключевым становится вопрос интеграции звуковой повестки в задачи и процессы, связанные с благоустройством существующих городских территорий.

И речь не только о том, чтобы предусмотреть динамики (или, если говорить правильно — звуковые излучатели) и включить музыку. Это комплексные и сложные решения, включающие в себя геометрию пространств, материалы, социальные правила поведения и многое другое.

Как вы видите развитие звукового искусства в ближайшие годы? Есть ли темы или технологии, которые особенно вдохновляют вас прямо сейчас?

В своем знаковом документальном фильме «Искусство видеть» Джон Бергер описывает силу функции зума камеры, показывая картину Пьеро ди Козимо и говоря: «Только в поэтическом мире метаморфоз, собаку можно превратить в домашнее животное». Замечания Джона Бергера о «машинном зрении» можно переосмыслить через понятие «машинного слуха», которое во многом предвосхищает появление нейросетевых систем распознавания и синтеза звука. Фонограф, микрофон, диктофон, синтезатор и цифровой алгоритм — все это формы машинного слуха, которые изменили само понятие аудиального опыта. Эти устройства не угрожают человеку, а предлагают нам другой способ слышать, порождая новые эстетические, познавательные и политические возможности. Они учат нас вниманию к тишине, пространству, вибрации, телу. Сегодня машинный слух — в лице алгоритмов анализа звука, систем машинного восприятия и генеративных моделей — становится соавтором в создании новых форм аудиального искусства. Он может не только «распознавать» речь или звук, но понимать их взаимосвязи, улавливать темп жизни города, ритм дыхания или колебания голоса. В науке машинный слух позволит фиксировать невидимые акустические процессы — от микроизменений в сердечном ритме до звуков сдвига тектонических пластов.

«Производство времени», margaritki, 2025

В искусстве он откроет возможность симбиотического творчества, где человек и алгоритм совместно выстраивают звуковые ландшафты. В образовании он даст инструмент для восприятия сложных концепций через слух и пространственный звук. А в социальной сфере технологии помогут людям с нарушениями слуха «слышать» мир — через вибрацию, визуализацию и тактильный звук. Может быть, именно машины, научив нас слышать себя и среду более тонко, помогут вернуть утраченное богатство человеческого слуха.

Позволю себе добавить к тому, что говорит Влад. В эпоху ИИ и замещения человека в рутинных процессах возникает важный вопрос — какие области останутся за человеком? Это как раз то, что исследуется в рамках выставки в ММОМА, и требует изучения в ближайшем будущем.

Выставка «Умный дом. Звуковое искусство в пространстве музея» открыта в ММОМА до 7 декабря.

На обложке: «Громкая неподвижность», Екатерина Баженова-Ямасаки, 2025.Фотографии экспозиции предоставлены пресс-службой ММОМА.